Разное → «Я селекционер в плане подбора специалистов». Интервью к юбилею президента «СОКО» Олега Шириняна

Селекционные компании в России появляются как грибы после дождя. Таков «эффект 2022 года». Откуда у них внезапно берутся новые сорта и гибриды (когда на их создание, по-хорошему, требуются годы) нам не известно. Между тем, в России есть селекционные объединения, которые возникли задолго до того, как импортозамещение стало мейнстримом – и прошли трудный путь, прежде чем доказать своё право на существование. Одной из таких компаний был «Соевый комплекс».

Накануне юбилея президента «СОКО» Олега Шириняна мы решили расспросить его: как вышло, что для мальчишки, мечтавшего строить космические корабли, делом жизни стала селекция не самой популярной в 1990-х годах культуры.

Если не космос, то... селекция

– Олег Мнацаканович, признаюсь, мне было сложно готовиться к этому интервью. О селекции «СОКО» сказано многое, а о Вас как о человеке – буквально несколько биографических фактов. Вы с отличием закончили Кубанский сельскохозяйственный институт, поступили в аспирантуру, работали научным сотрудником ВНИИМКа... Но, насколько мне известно, будучи школьником, Вы свою жизнь с сельским хозяйством связывать не планировали?

– Действительно, когда я учился в школе, я совершенно не собирался работать в сельском хозяйстве, а тем более – заниматься селекцией.

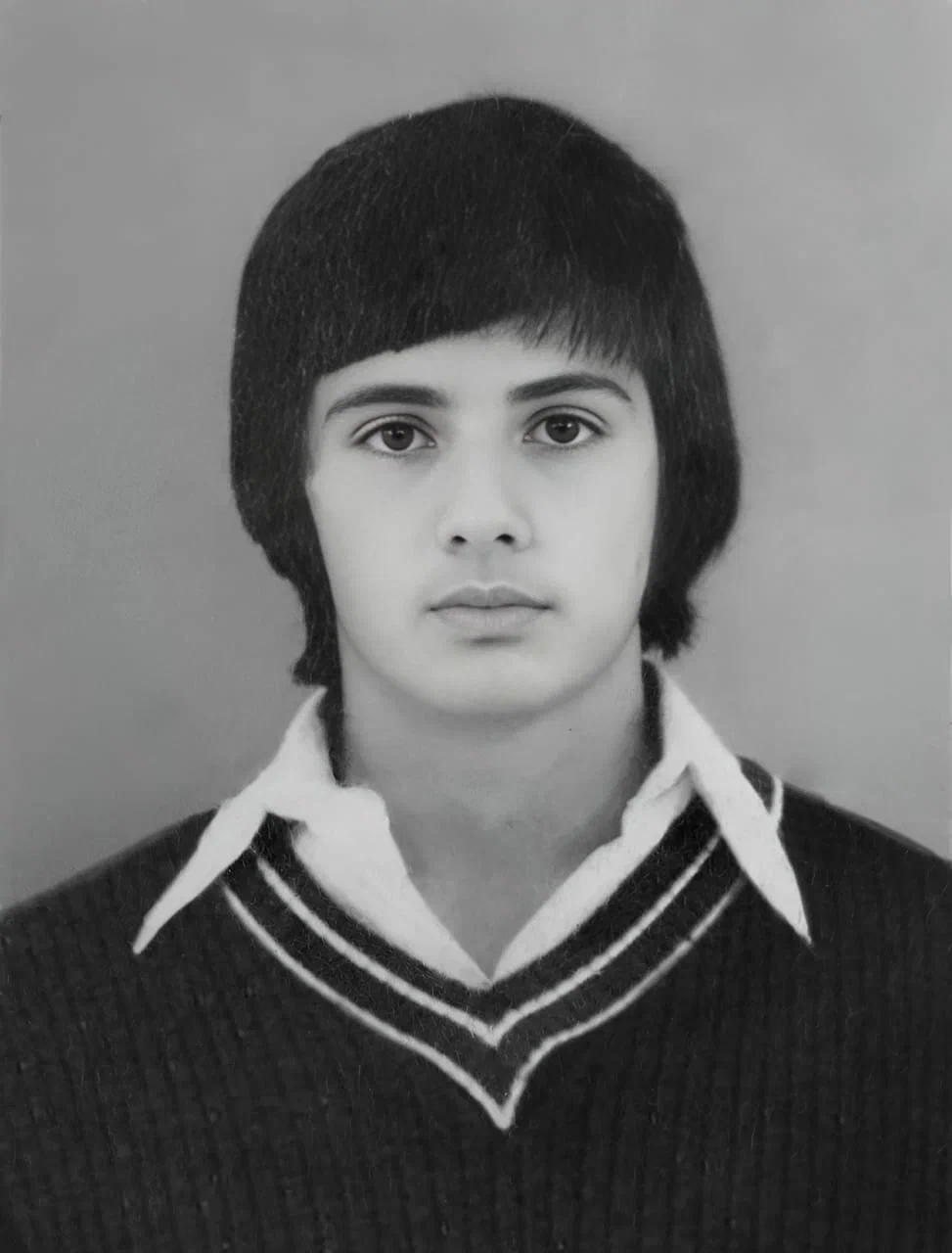

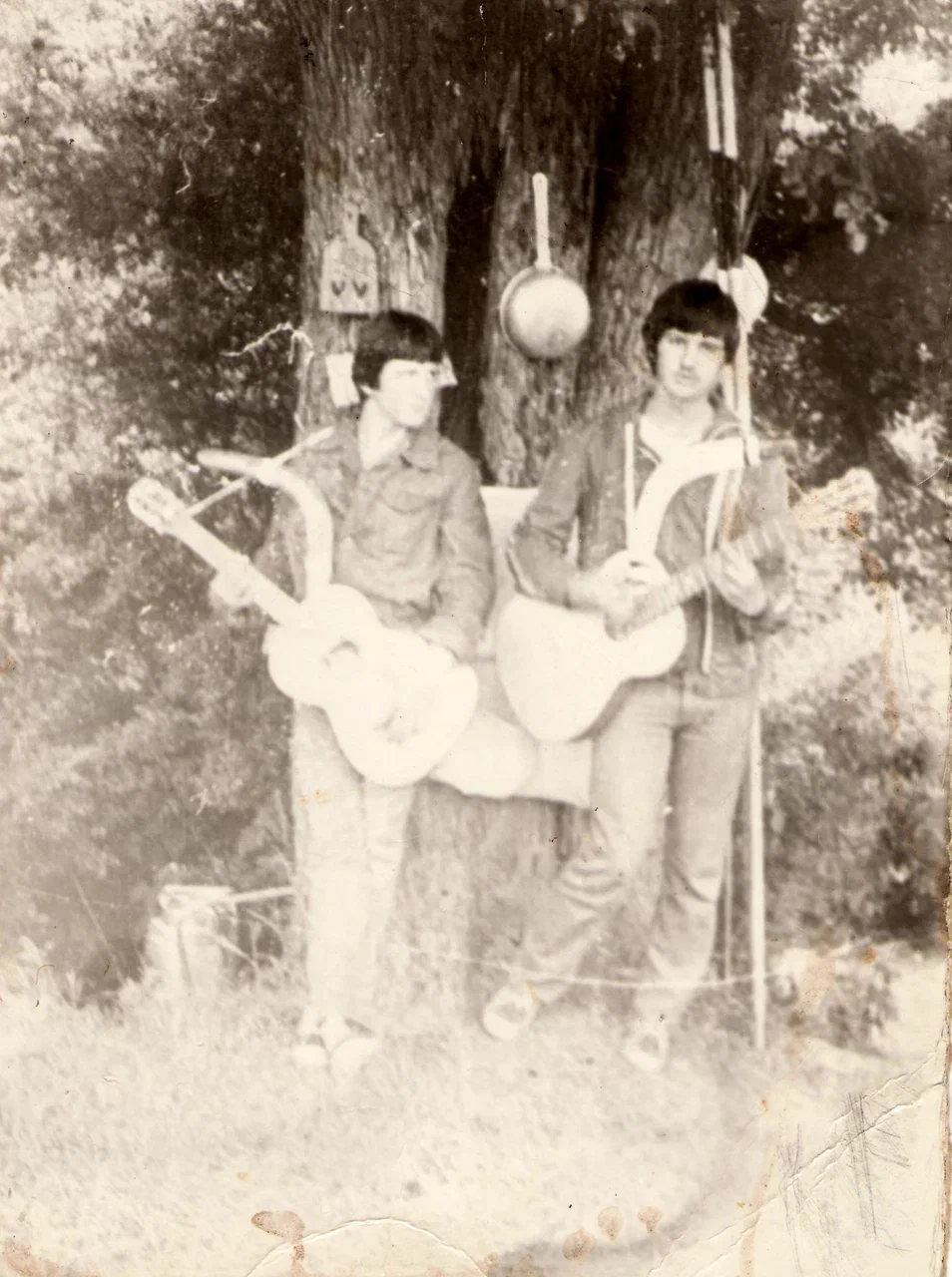

Я был длинноволосым мальчиком с гитарой и своё предназначение видел в том, чтобы петь бунтарские песни. И у меня даже неплохо получалось!

Я имел честь участвовать в нескольких группах, мы играли и в школе, и вне школьных мероприятий, потом меня пригласили в краевой Дворец пионеров, где был вокально-инструментальный ансамбль… Родители меня в этом отношении поддерживали, спасибо им большое. Они меня отдали в Краснодаре в музыкальную школу – хотели, чтобы я, если не в «Карнеги-холле», то уж на сельское вечеринке мог на рояле что-нибудь исполнить. Но тогда, ещё в детстве, проявился мой не совсем сговорчивый характер, поэтому я принципиально не ходил на сольфеджио и хор. Поэтому после двух лет мытарств, где я изучил, в общем-то, нотную грамоту, поднабрался, так сказать, в музыкальных терминах, меня всё-таки благополучно исключили из этой музыкальной школы. Учиться в ней было не моим решением… Мне в музыке нравилась гитара. А гитара тогда была практически в каждом дворе. На территории нынешнего Национального центра зерна им. П.П.Лукьяненко была площадка, где по вечерам собиралась молодёжь – мы играли на гитаре. Я был готов тратить часы на то, чтобы отточить технику, чтобы «шкурка» наработалась, чтобы пальчики забегали… На это нужно было время, терпение, но мне этого хватало.

Так что всю свою энергию я направлял именно на это, а учёба была на втором месте. В аттестате за восьмой класс у меня было пополам пятёрок и четвёрок.

– Вы сказали, что молодежь собиралась на территории нынешнего НЦЗ им. П.П.Лукьяненко?

– Да, с 1978 года мы жили в Краснодаре рядом с селекцентром. Папа работал возглавлял краевую проектно-изыскательскую станцию, которая занималась агрохимическими исследованиями для хозяйств; мама всю жизнь проработала в Северо-Кавказском институте фитопатологии, который сейчас называется Всероссийский НИИ биологической защиты растений. У нас была семья с учёным духом внутри – и так вышло, что я рос в окружении людей науки. Я видел Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, лично знал Михаила Ивановича Хаджинова – академика, который занимался селекцией кукурузы… Наверное, уже тогда на подсознательном уровне у меня сформировалось убеждение, что селекция – это что-то такое в науке, что сродни искусству. И требует нестандартных подходов. И это меня привлекало. Но я тогда не собирался заниматься селекцией. Я мечтал строить космические аппараты – и готовился к этому.

– Строить космические аппараты?

– Да, к девятому классу у меня появилась такая мечта. Я всегда общался с ребятами на год-два постарше, и в их среде пошли разговоры: куда поступать, кем работать. Мне в то время попалось два интересных журнала. Один из них издавался советским предшественником нынешнего «Роскосмоса», рассказывал о проекте «Союз - Аполлон», о программе стратегической оборонной инициативы. Я решил, что хочу строить космические корабли.

Второй журнал, кстати, был подрывной – назвался «Америка». Из него я впервые узнал о системе ЕГЭ, которая вводилась в США и считалась очень прогрессивной. В журнале говорилось, что дистанционными методами обучения можно получить определенный набор знаний, чтобы в дальнейшем его развивать, как это было принято в Америке, и сообщалось, что Московский физтех тоже практикует эти вещи – и у МФТИ есть заочная физико-техническая школа.

Я подумал, что весёлая цыганская жизнь – не для меня, и великим музыкантом я не стану, поэтому надо браться за ум и учиться. Так что в девятом классе я поступил в заочную школу МФТИ, благополучно за два года её закончил и получил приглашение к вступительным испытаниям. Но судьба-злодейка распорядилась иначе. Я был вынужден остаться в Краснодаре. Когда этот триггер, связанный с космическими исследованиями, отпал, у меня открылся следующий слой памяти, которая сказала: «Ты рос и формировался как личность именно в селекцентре».

Все люди, которых я знал, так или иначе были связаны с наукой, с селекцией.

Знаете, на меня произвела огромное впечатление история смерти Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, Недалеко от моего дома стоит памятник академику Лукьяненко. Во времена моего детства там было пшеничное поле, принадлежащее институту. И вот на этом поле были посеяны два новейших сорта пшеницы – Кавказ и Аврора. Авторитет академика Лукьяненко был настолько велик в Советском Союзе, что сорта разможали на семена ещё до того, как они были районированы. И вот он во время уборки приехал, вышел на это – и увидел, что за комбайнами стоит рыжий столб. Это были споры грибов – ржавчины, к которой оказались абсолютно неустойчивы ни Кавказа, ни Аврора. Селекционер был настолько потрясён этим, что на этом самом поле упал и умер. Теперь на этом месте стоит памятник. Это тоже сыграло со мной определённую роль.

Я понимал, что селекционеры – это избранная каста в сельскохозяйственной науке. Это люди Богом помазанные.

Селекционер – человек, который видит не так, как видит другой. Потому что в те времена, опираясь на бесхитростный инструментарий и свои ощущения, селекционер принимал решение о выборе того или иного образца в качестве будущего сорта.

– Поступая в Кубанский сельхозинститут, вы собирались стать селекционером?

– Я собирался стать как минимум агрономом. И если судьба будет ко мне благосклонна, то и селекционером. Потому что я тогда не чувствовал в себе сил, таланта заниматься селекцией.

Но я добросовестно готовился к вступительным экзаменам. В то время был так называемый эксперимент: выпускники со средним баллом аттестата в 5 баллов могли сдавать два экзамена вместо четырёх, биологию и химию – и при получении «отлично» по обоим предметам становились студентами института.

Я честно готовился, ходил к преподавателям и неплохо ориентировался в обеих дисциплинах. Но когда пришёл поступать, оказалось, что, во-первых, принимать экзамен будут сельские учителя (видимо, для объективности), а во-вторых, приёмной комиссии дали установку: безусловно принимать в институт тех, кто отслужил в армии (поэтому те, кто отслужил, приходили сдавать экзамены в военной форме), тех, кто приехал из сельской местности, и тех, кто имел направление от собственного колхоза. Я не попадал ни под одну категорию.

И вот на экзамене по химии я допустил в длинном уравнении описку. Учительница решила поставить мне четвёрку – и доказывать ей это было бесполезно. Я просил дать мне ещё один вопрос, но она только удивилась: «Почему я должна идти вам навстречу?». Ну, не подходил я под критерии... А я никак не мог четвёрку получить. Позвали председателя экзаменационной комиссии, я ему всё объяснил. Он ответил: «Однозначно, пять». На втором экзамене я тоже потом получил пятёрку – и поступил.

– Но работать в колхозе после окончания института вы не планировали?

– Нет, не планировал. Я планировал работать в научно-исследовательском институте как мама и папа. И в колхоз ехать не собирался, поэтому учился в институте добросовестно.

– Вам было интересно учиться?

– Очень! Во-первых, у нас в группе было всего два мальчика, а остальные – девочки. Окружение было прекрасными. Учились мы весело, у нас был дружный коллектив, мы до сих пор дружим, до сих пор встречаемся.

А во-вторых, учиться было интересно, потому что было легко. Всё, что рассказывали преподаватели, у меня в голове как на магнитную ленту записывалось.

Одной-единственной бедой был английский язык. Была у нас преподаватель по фамилии Мунтян – я думал, что из-за неё заберу документы и из института уйду вообще. Она требовала, чтобы мы, когда кто-то из одногруппников отвечает неправильно, говорили «Stop» и объясняли, что не так. Это её любимое было выражение – «Why don't you say stop?», «Почему вы не говорите “стоп”?». Я английский за год выучил… Но, в конце концов – забегу немного вперёд – когда после первого курса меня призвали в армию, именно Мунтян вместе с однокурсниками писала мне письма в армию. На английском… Но, хорошо, в армии нашлись люди после иняза – помогли.

– Почему вас забрали в армию из института?

– Эхо войны, не хватало солдатов.

Это было первое испытание, которое мне в жизни пришлось пройти. Мы заканчивали первый курс, когда декан зашёл к нам и сказал: «Парни, у меня для вас не очень хорошее известие». Военком сидел прямо в деканате и вручал нам повестки: через две недели – вперёд, на два года в армию.

Армия была совершенно другой средой. Я, любивший свободу, ни от кого не зависящий, попал в рамки, где моё мнение никого не интересовало. Я умудрился, находясь в учебке, поссориться с прапорщиком в столовой, и меня посадили на двое суток на гаупвахту. Но потом адаптировался. И я очень благодарен судьбе, что я там служил. В армии мне удалось сделать очень неплохую карьеру: я служил на сержантских должностях и закончил срочную службу старшиной роты. Это было высшее военное звание, которое можно было получить, находясь на срочной службе.

После армии я вернулся в институт и благополучно доучился.

«Вчерашний щегол» во ВНИИМКе

– В одном из интервью Вы говорили, что попасть во ВНИИМК в то время было сложно. Как Вам это удалось?

– Это целая история! Я учился на последнем курсе, писал дипломную работу, которая была посвящена питанию озимой пшеницы. Я подошёл к этой работе очень серьёзно. Моим научным руководителем был – царствие небесное! – Александр Иванович Семакин, который не дожил до моей защиты. И когда у меня уже была написана дипломная работа по стационарному опыту, меня передали другому преподавателю.

У меня очень хорошая была дипломная работа, поэтому все ждали ректора. Чтобы, когда Иван Тимофеевич Трубилин придёт на защиту дипломов, выпустить Шириняна с его красивыми таблицами – чтобы ректор послушал и сказал: «Достойную смену мы подготовили! Если я случайно зашел на факультет и тут так люди выступают, значит, мы хороших готовим специалистов». Так было везде – и Иван Тимофеевич Трубилин это знал. Он был человек эпохи и сам был человеком-эпохой, который давал людям возможности для творчества. Это был глубоко уважаемый человек и, я уверен, о нём с большим теплом вспоминают сотни людей, которые были с ним знакомы.

Так вот, после защиты дипломный руководитель задала мне вопрос: «А куда вы дальше пойдёте?». И я ей пожаловался, что мне такие распределения предлагают, что я решил не забирать диплом – пусть остаётся в институте… Понимаете, я учился на один пятёрки, на экзаменах всегда шёл отвечать первым, получил красный диплом.

После всех этих трудов пойти куда-нибудь в свиносовхоз я не мог. Я хотел заниматься наукой.

И тогда моя жизнь сделала крутой разворот во второй раз. Она спросила: «А вы не хотели бы работать во ВНИИМКе?». Я ответил, что даже мечтать не могу. ВНИИМК – это была фирма, это был монстр, Всероссийский, Всесоюзный, НИИ масличных культур, где работала академия Пустовойта, где было столько известных фамилий, столько достижений…

Она ответила: «Ну, тогда утром завтра, к восьми, приходите прямо к директору ВНИИМКа».

Я спросил: «А что я ему скажу? “Здравствуйте, я такой хороший, я пришел к вам, возьмите меня”?» Она ответила: «Это уже не ваша задача. Вы придите, а директор будет в курсе».

Только потом я узнал, что эта женщина была женой Виктора Макаровича Пенчукова – директора ВНИИМКа. И она решила поучаствовать таким образом в моей судьбе.

Я пришел к Виктору Макаровичу, он пригласил директора по науке. Они сели, поговорили. Виктор Макарович на меня посмотрел: «Чем, молодой человек, хотите заниматься?». Я ответил: «Соей». Я считал сою перспективной культурой, потому что в ней есть и масло, и белок – таких культур мало. Но в Краснодарском крае соя тогда была слабо представлена.

Виктор Макарович сказал: «Очень отлично, но надо заниматься подсолнечником». Я говорю: «Нет, я хочу заниматься соей».

Он та-а-ак на меня посмотрел… Но сказал: «Хорошо, хорошо». И собственноручно написал письмо руководителю Главного управления кадров Госагропрома СССР. Отдал мне письмо и сказал: «Берите это письмо, поезжайте в Москву и отдайте это лично в руки руководителю Главного управления кадров». Я взял письмо и поехал.

Главное управление кадров Госагропрома СССР находилось там же, где сейчас располагает Минсельхоз России – в Орликовом переулке. Пришёл я на проходную, говорю: «Пустите, дяденьки!». А мне отвечают: «Где ваша командировка? Кто вас тут ждёт?» А у меня и командировки никакой не было, и не ждал никто. Развернули меня, в общем, со словами, что если ещё раз появлюсь – милицию вызовут.

И как мне быть? Используя свой собственный авантюрный характер, я решил обойти здание кругом. Смотрю – открыта дверь. И через эту дверь, значит, закидывают ящики с овощами, с продуктами из машины. Я заглянул – оказалось, это столовая. Так через столовую я и проник, как шпион. Прошёл на второй этаж, поднялся к секретарю, попросил отдать письмо лично в руки. Она у меня спросила командировочное, пропуск – пришлось признаться, что я попал сюда нелегально.

Секретарь забрала письмо, сказала немедленно уходить («Будем считать, что я вас никогда не видела!»), а на следующий день в 10 утра ждать её внизу. «По вот этому телефону трёхзначному позвоните, я спущусь и принесу вам ваши документы». Такая вот женщина оказалась. Мне везло на хороших людей – и продолжает везти.

На следующий день она мне вынесла бумагу, где было написано: «Шириняна Олега Мнацакановича распределить… во Всероссийский институт масличных культур».

Вернувшись в Краснодар, я забрал диплом из института и пришёл во ВНИИМК.

Виктор Макарович – царствие небесное! – вызвал в свой кабинет начальника отдела кадров и в манере, свойственной академику, большому человеку, сказал: «Зачислить Шириняна в лабораторию технологии возделывания сои научным сотрудником».

Тогда переспрашивать было не принято: если академик сказал «научным сотрудником», значит, научным сотрудником. Маленький нюанс заключался в том, что начинали все с должности младшего научного сотрудника, потом шла должность научного сотрудника, а затем – старшего научного сотрудника. И чтобы из младшего научного сотрудника перейти в научного сотрудника, нужно было проработать лет десять или пятнадцать.

Можете себе представить: прихожу я, вчерашний щегол, закончивший институт, в лабораторию научным сотрудником, а там половина – младшие научные сотрудники. Люди вдвое старше меня… Как, вы думаете, они меня встретили? Осторожно, мягко говоря.

Но эта первая должность так у меня осталась, никто меня в звании не понизил. Царствие небесное Виктору Макаровичу! Он был человеком, который собирал со всей страны молодежь под своё крыло для того, чтобы совершить революцию в селекции масличных культур.

Как кризис погнал учёных в бизнес

– Работа во ВНИИМКе оправдала ожидания?

– Да, я очень её любил. И не считался со врменем. У нас в 7:15 автобус уходил с нашего пятачка на поле, чтобы к восьми утра, когда начинался рабочий день, мы уже были на делянках.

Работая во ВНИИМКе, я сразу поступил в аспирантуру. У меня была очень интересная тема по диагностике и новой системе минерального питания, я выписывал большое количество научных журналов, в том числе иностранных. Вот тогда мне английский пригодился!

Система диагностики минерального питания была основана на математике, это мне было очень близко. Потом, впоследствии, я даже написал маленькую компьютерную программу…

В общем, год я в аспирантуре отучился очно, потом – у меня уже была семья, двое детей, денег, естественно, не хватало, зарплата была маленькая – перевёлся на заочную форму.

Ну, а потом, в конце концов, когда уже подошло время с аспирантурой заканчивать и заниматься диссертацией, наступил 1992-й год…

Я прекрасно помню этот момент, когда я утром 1 января 1992 года пришел в магазин и увидел, как отпустили цены. То, что вчера стоило рубль, сегодня стало стоить 10 рублей. Это был шок.

Это было очень тяжёлое время. И оно побудило меня и моих товарищей из ВНИИМКа, из лаборатории технологии выращивания сои, создать своё предприятие. 12 марта 1992 года мы – Валентин Федорович Баранов, руководитель отдела сои, Вадим Григорьевич Калюжный, старший научный сотрудник, Александр Григорьевич Ефимов, старший научный сотрудник, Наталья Федоровна Чайка, научный сотрудник, и я – зарегистрировали свою компанию. В числе учредителей был ещё один научный сотрудник Василий Махонин,но он потом вышел из компании, уехал в Германию, вернулся, но уже в качестве учредителя не был.

– «СОКО» – селекционная компания, но селекция, как известно, только требует финансовых затрат, а приносит деньги уже семеноводство. Чем же вы зарабатывали на первых порах?

– Поначалу мы просто оказывали услуги колхозам: обследовали поля на предмет болезней, вредителей, делали диагностику по минеральному питанию. В основном занимались подсолнечником. Это не приносило больших денег, и у нас не было ни транспорта, ничего…

Существенным моментом в развитии нашего бизнеса стало разведение энтомофагов. Моя мама, Жанна Андреевна Ширинян, возглавляла лабораторию массового разведения насекомых в Институте биологической защиты растений. Они тогда научились в искусственных условиях разводить хищных клопов подизусов, которые являлись естественными врагами большинства вредителей сельскохозяйственной культуры. Мы в хозяйстве им. В.И. Чапаева, в станице Васюринской, организовали лабораторию и выращивали этих энтомофагов для защиты садов и овощей открытого грунта. На этом мы заработали первые свои деньги. Тогда это были большие суммы – 200 или 300 тысяч рублей, на которые мы купили в Санкт-Петербурге инокулянт, препарат «Ризоторфин», и пустили его в продажу…

Нас никто не учил бизнесу, да и не было тогда бизнес-школ. Мы ничего тогда не знали, всё осваивали по ходу. У нас было только огромное желание трудиться – ради того, чтобы было благополучие в наших семьях, у наших детей.

Мы пробовали торговать средствами защиты растений. Мы были первой компанией, которая привезла в Россию из Италии первые 6,5 тонн препарат «Пивот» (тогда он ещё не имел никакого отношения к BASF и производился американской Cyanamid Company). Вот с этих денег мы начали свое развитие. Потом у нас лопнул банк, зависло больше 200 тысяч долларов… Как мы это пережили – отдельная история, но, в конечном итоге, нам удалось выжить, подняться с колен.

Селекцией сои мы занялись только в 1994 году. Признаюсь, меня очень обижает, когда нам говорят, что мы «всё взяли и умыкнули из ВНИИМКа», воспользовались, так сказать, готовыми достижениями. Потому что мы селекционную программу свою начали в 1994 году, а первый свой сорт на государственные сортоиспытания передали ровно через 10 лет.

Да, у нас были некоторые линии, и мы приглашали учёных из Украины, которые нам помогали скрещивать… Потом мы занялись семеноводством украинского сорта Юг-30, который произвел фурор здесь на юге – он был настолько раннеспелым, что после уборки сои можно было сеять озимую пшеницу, чего раньше нельзя было себе представить. Мы начали производить семена в таких количествах, что в общем-то, наверное, заняли процентов 20 рынка в Краснодарском крае. Потом же, когда появились наши сорта, мы начали заниматься семеноводством своих собственных сортов: Селекта 101, 201, 301, 302. В 2006 году, когда мы в производство пустили свой сорт Селекта 302, мы заняли сразу треть площадей в Краснодарском крае. Потом постепенно начали теснить и остальных.

Нам помогло ещё и то, что известный изобретатель Александ Васильевич Подобедов, который создал ассоциацию «АССОЯ», внедрил устройства, которые позволяли из соевых бобов получать соевый аналог молока, и организовал сеть кухонь, где производился тофу и другие продукты. Началась популяризация сои в качестве продукта питания. Потом он организовал сеть предприятий по переработке сои на жмых – для кормовых целей. Это был момент, когда соя, так сказать, из падчерицы превратилась в хозяйку. К тому времени у нас как раз появились собственные сорта.

Все наши учредители, единомышленники, в течение недели работали в институте, а в субботу-воскресенье занимались подработкой семян, вручную грузили мешки… Дальше история развития нашего бизнеса, в общем-то, известна.

– Получается, учредители «СОКО» одновременно работали и во ВНИИМКе, и в собственной компании?

– Да. Потом, конечно, пришлось уйти из ВНИИМКа, потому что совмещать это уже было невозможно, тем более, мы стали для института конкурентом. Но я должен отдать должное Вячеславу Михайловичу Лукомцу, что он не стал, используя свой административный ресурс, ставить нам палки в колеса. Он как человек интеллигентный этого не сделал. У нас до сих пор с ВНИИМКом хорошие, уважительные отношения: это наша альма-матер, мы это признаём, мы это везде говорим.

– Не было ли у вас соблазна остановиться на том, что приносило доход – на торговле препаратами – и оставить селекцию?

– Но мы же не торгаши всё-таки!

Да, на первых порах мы зарабатывали, продавая различные СЗР и инокулянты, но в конце концов отказались от этого, сосредоточив усилия на том, что у нас лучше всего получается – на создании новых сортов и гибридов, на производстве семян. Всё остальное мы отбросили, как побочные заботы, которые только отвлекали наши ресурсы и внимание.

О секретах «человеческой» селекции

– Олег Мнацаканович, в начале разговора Вы сказали, что не чувствовали в себе сил, таланта селекционера. Вы с годами в себе этот навык развили?

– Нет. Я вам скажу так: я всё-таки селекционер в плане подбора людей и специалистов. Я организатор, я делаю чёрную работу, а всю творческую работу делают селекционеры.

Я имел счастье работать с выдающимся селекционером – Александром Васильевичем Кочегурой, который создал значительную часть сортов «СОКО». Это был действительно талант, человек, который видел то, что другие не видели. Всё-таки быть селекционером не каждому дано – тем более при тех традиционных инструментах, которые были раньше – гибридизация и отбор… Селекционера нельзя научить и выпустить – у него должна быть жилка и большой интерес к этому делу, чтобы при 35 градусах, под палящим солнцем, скрещивать в поле вот такие вот цветочки… Это нужно иметь определённый склад характера. У Александра Васильевича был такой талант.

– Чем Вам удалось привлечь его в «СОКО»?

– Мы создали ему условия, которых мечтает селекционер: мы освободили его от бумажной работы, которой очень сильно загружен специалист в государственном научном учреждении, и дали ему полёт для творчества. Всем, что ему было надо, мы его пытались максимально обеспечить. Поэтому в последние годы он очень активно, творчески и плодотворно работал.

– Ученики Александра Васильевича смогут его превзойти? Видите ли Вы в них селекционный талант?

– Они обязательно превзойдут своего учителя, потому что мы меняем саму методологию, сам процесс создания новых сортов. И Альберт Щегольков, который сейчас возглавляет наше направление, и Дмитрий Зима, и другие ребята, которые росли и формировались в «СОКО», которых мы сами воспитали, достигнут многого. Потому что они будут опираться на инструментальные методы в области селекции и генетики. Мы одними из первых освоили и совершенствуем технологию маркерной геномной селекции и уже шесть лет идём по этому пути. Анализы, которые мы проводим, дают возможность отбросить бесперспективные линии на самом начальном этапе и не возиться с ними, а работать только целенаправленно с той генетикой, которая даст нам необходимые характеристики. Мы в этом отношении работаем с ведущими нашими научными учреждениями: Курчатовский институт, в который входит Всероссийскии институт сельскохозяйственной биотехнологии, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения наук в Новосибирске, Аграрный университет имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, мы работали со Сколковским институтом науки и технологий. У нас очень широкий круг общения и есть чёткая задача, к которой мы идём.

– Не было ли у Вас желания разнообразить селекцию ещё какой-нибудь культурой?

– Идея диверсификации, конечно, периодически возникает. Я считаю, что компания, которая занимается несколькими культурами, более устойчива на рынке. Может быть, мои последователи осуществят этот план.

Но на сегодняшний день мы добились устойчивости благодаря широкому ареалу возделывания сои. Мы сейчас производим семена в 20 регионах Российской Федерации. Ни одна селекционная компания не имеет такого охвата! Мы занимаемся семеноводством практически во всех регионах, где растет соя – и максимально приблизили производство семян к местам их потребления. За счёт этого мы диверсифицировали свои риски. Если бы у нас этого не было, засуха прошлого года просто уничтожила бы нашу компанию. А так – мы остались с хорошими показателями и продолжается рост. На юге России около 40-45% площади сои засеяно нашими сортами, остальное – ВНИИМК и иностранная селекция, довольно серьёзные конкуренты из Европы и Канады.

– Вас конкуренция подбадривает?

– Безусловно. Но мы благодарны нашим конкурентам за то, что мы не используем запрещенные методы конкурентной борьбы – и они тоже воздерживаются. Это очень правильно и хорошо. Джентльменское положение на рынке тоже дорогого стоит.

С другой стороны, в последнее время, появилась часть селекционных компаний, у которых никогда не было селекционной программы. И мы говорим на каждом шагу, что такая «мимикрирующая» селекция, привезённая из-за рубежа и зарегистрирована под нашими российскими названиями, – это путь, который разрушит нашу селекцию внутреннюю. Это вредители, которых нужно вычислять и вычищать. Каленым железом нужно их выжигать. Если компания начинает работать в России, у неё есть селекционная программа, селекцентр, специалисты, первое своё селекционное достижение раньше, чем через 7 лет, они не имеют права показать. Это физически невозможно даже с учётом новых технологий.

– Компании «СОКО» исполнилось 33 года. Были ли за это время периоды, когда Вы говорили себе: «Ну, всё пропало»? Если да, то как Вы с этим справлялись?

– Я уже говорил, что у нас был один момент, когда банк рухнул… Это был очень чувствительный удар… Ну а в общем… Были мелочи всякие. Допустим, однажды мы купили новый грузовой автомобиль – и так этому радовались! – а через три дня украли с концами... Но всё это были неприятности. Я не могу сказать, что случалось что-то такое, что могло повлиять на сам факт существования нашей компании. Мы были заточены на успех. Мы всё делали для этого. Даже если где-то были неурожаи, какая-то неудача, мы говорили: «Останемся без зарплаты, останемся без отпуска – но зато потом будет лучше!». И это «лучше» всегда наступало.

Это только кардиолог мой говорит: «Олег Мнацаканович, “лучше” уже было!». А в бизнесе – наоборот.

Унывать ни в коем случае нельзя. Из неудач надо делать правильные выводы, выяснять причины, чтобы на те же самые грабли снова не наступать.

Но и, конечно, для меня очень важен командный дух. Это сила, которая помогает преодолевать всё.

– Как мотивировать людей работать не за деньги, а ради общей цели?

– Люди должны видеть, что мы работаем вместе. Что руководство не просто раздает указания, а тоже вовлечено в процесс работы. Мы все в одной лодке. Когда люди это чувствуют, это главная мотивация.

Кроме того, в «СОКО» такая социальная политика, что если с человеком случилась беда, компания его никогда не оставит. Мы всегда, на какой бы должности ни находился человек, его поддержим.

«Заземление» родом из детства

– Бизнес – это большое напряжение для человека. Согласны?

– Да. И этим надо жить постоянно. Нельзя позаниматься несколько часов бизнесом – и пойти домой. Бизнес – процесс бесконечный.

– Как вы справляетесь с напряжением?

– Я примерно 3-4 года назад наступил на горло собственной песни и начал делегировать свои полномочия. Я считаю, что это был правильный ход. Потому что часть своих функций я уже физически не могу осуществлять – насколько мы выросли. Люди, которым я эти функции перепоручил, получили движение по карьерной лестнице. Я убеждён, что основные свои достижения человек преподносит обществу в молодом возрасте – до 35-40 лет. Вот такие люди совершают революции, совершают открытия. Я это приветствую, я этого не боюсь. Я как руководитель довольно трезво смотрю на свои когнитивные способности к моментальному принятию решений. Поэтому вопросы, которые требуют немедленного принятия решений, поручаю своим сотрудникам. Они это ценят, у них появляется стимул.

– А если говорить о личном? В чём находите отдушину?

– У меня есть хобби – винтажная музыкальная техника. В моём кабинете дома напротив офисного стола находится то, что радует глаз и греет душу – виниловые проигрыватели, бобинные магнитофоны. Я слушаю винтажную музыку на разных носителях. Это то, о чем я мечтал в детстве, и то, что я позволил себе как большой мальчик сейчас. Такая техника сейчас составляет неимоверную ценность, потому что технологии, которые заложены в те же самые японские аппараты, созданные в 1970-1980-х годах, утрачены, утеряны и, самое главное, их невозможно возродить. И эти технологии позволяют на выходе получить качество звука, как будто ты попал в 1970-е годы. Ты слышишь это и понимаешь, что именно так тогда звучал Pink Floyd или Led Zeppelin. Я заземляюсь этим. Я считаю, что у человека, который занимается бизнесом, обязательно должна быть отдушина. Мне в этом смысле осталось только купить себе гитарный усилитель и попытать помучить своих соседей гитарой.

– Олег Мнацаканович, в день рождения, особенно в юбилей, люди, как правило, оглядываются назад и подводят итоги. Вы довольны пройденным путём?

– В моей жизни происходило много разных событий, обо всём и не расскажешь… Но это была насыщенная и очень счастливая жизнь. И я желаю любому человеку, чтобы у него в жизни произошло такое большое количество событий, и самое главное – чтобы он мог по возможности влиять на их ход. Вот это счастье! Если удалось найти своё призвание, заняться бизнесом, наукой или искусством и получать удовлетворение от своего труда – это самая главная ценность жизни, которую человек может себе пожелать. Я удовлетворен тем, как я прожил свою жизнь. И из того, что я в ней сделал, мне совершенно ни за что не стыдно.