Экспертные мнения → Инокуляция бобовых культур: что учитывать при обработках [+ВИДЕО]

Инокуляция семян – важный элемент технологии возделывания зернобобовых культур. За счёт азотфиксирующих бактерий можно в буквальном смысле получать из воздуха до 100 кг. азота в д.в.. Однако для этого при обработке семян важно учитывать ряд нюансов. Каких – рассказал руководитель НВП «БашИнком» по инновациям и внедрению в производство Линар Миннебаев.

Откуда появляются клубеньки

Своё выступление на конференции в СППК «Донской Маяк» Линар Миннебаев начал с объяснения, откуда на корнях бобовых культур появляются клубеньки.

За образование этих «фабрик по производству азота» отвечают бактерии рода Rhizobium, которые распознают бобовое растение и начинают активно размножаться в районе корневых волосков. Затем бактерии внедряются в клетки корня через инфекционный канал и инфицированные клетки корня начинают активно делиться, образуя клубенёк.

Описанный процесс звучит жутковато, но на самом деле перед нами – симбиотический процесс, в результате которого растение немало выигрывает!

– За счёт деятельности клубеньковых бактерий в почве может накапливаться от 50 до 100 кг азота в д.в., часть его используется на формирование зернобобов, более 30 кг в д.в. – остаётся для последующей культуры. Бобовый предшественник позволяет сельхозпроизводителю сэкономить до центнера селитры при возделывании следующей культуры, – рассказал Линар Миннебаев.

Клубеньки эффективные и бесполезные

Само по себе наличие клубеньков на корнях – ещё не гарантия того, что растение будет в полной мере обеспечено азотом. Оказывается, клубенёк клубеньку рознь: количество азота, который производят эти «фабрики», может существенно отличаться. Одна из причин более сильной или более слабой активности клубеньков – всё в тех же бактериях рода Rhizobium: от штаммов, вступивших с растениев во взаимодействие, зависит, насколько успешным будет симбиоз.

– Активность клубеньковых бактерий можно проверить разнымпи способами. Самый простой – выкопать корневую систему и разрезать клубенёк лезвием. Если вы видите выделения красного цвета – это железосвязанный белок легоглобин, разновидность гемоглобина – значит, клубеньки обладают высокой активностью. Если жидкость белёсая или коричневатая, то можно с уверенностью сказать, что при хорошей картинке мы имеем неактивные штаммы азотфиксирующих бактерий, которые получают от растения сахара, но не обеспечивают его достаточным количеством азота, – пояснил эксперт НВП «БашИнком».

Ещё одна особенность азотфиксации заключается в том, что у каждой бобовой культуры есть свой, если так можно выразиться, предпочтительный вид азотфиксирующих бактерий. Это особенно заметно на примере сои: повторные посевы показывают лучший результат по урожайности и содержанию белка, поскольку на второй год посева в почве накапливается большее количество специфичных для сои азотфиксаторов.

Чтобы проиллюстрировать этот тезис, Линар Миннебаев продемонстрировал результаты опытов из органического хозяйства «Возрождение» (Тульская область).

– Мы выяснили, что лучший симбиоз с растениями сои образуют бактерии Bradyrhizobium japonicum, с растениями гороха и чечевицы – бактерии Rhizobium leguminosarum, с растениями нута – бактерии Mesorhizobium cicero. Наиболее активные штаммы этих бактерий легли в основу препаратом «РизоБаш» – отдельно для сои, отдельно для нута, отдельно для гороха и чечевицы, – рассказал Линар Миннебаев.

Эксперт отметил, что соевые инокулянты, произведённые в России, несколько лет назад уступали по эффективности южноамериканским препаратам, но исследования разных штаммов Bradyrhizobium japonicum позволило значительно улучшить качество биопрепаратов, которые уже достигли уровня аналогов с другого континента.

Что влияет на эффективность инокуляции?

Тем, кто намерен проводить инокуляцию семян бобовых культур не ради галочки, следует помнить, что, используя биопрепарат, мы имеем дело с живыми организмами. Поэтому важно учитывать некоторые нюансы.

Во-первых, бактерии чувствительны к солнечному свету, поэтому необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на обработанные семена и препарат

Во-вторых, токсично влияют на клубеньковые бактерии некоторые микроэлементы – медь, цинк, молибден. Их не следует добавлять в смесь для обработки семян.

В-третьих, сводит на нет активность клубеньковых бактерий избыток азота в почве.

– В одном известном мне хозяйстве при посеве бобовой культуры в почву внесли 200 кг селитры – и потом удивлялись, что клубеньков не было до конца вегетации, – рассказал Линар Миннебаев.

Специалист НВП «БашИнком» напомнил, что горох на тонну урожая выносит 50 кг азота, 12 кг фосфора и 25 кг калия. Фосфор и калий необходимо вносить по результатам почвенного анализа, а вот азот растение способно добывать самостоятельно – но только в тот момент, когда корневая система будет достаточно развита. Поэтому для стартового развития бобовой культуры можно дать 15-20 кг азота в д.в., но не более того.

Четвёртый важный нюанс – взаимодействие азотфиксирующих бактерий с химическими препаратами. По опыту «БашИнком», инсектициды вдвое сокращают срок «жизни» инокулянта. То же самое можно сказать и о фунгицидах.

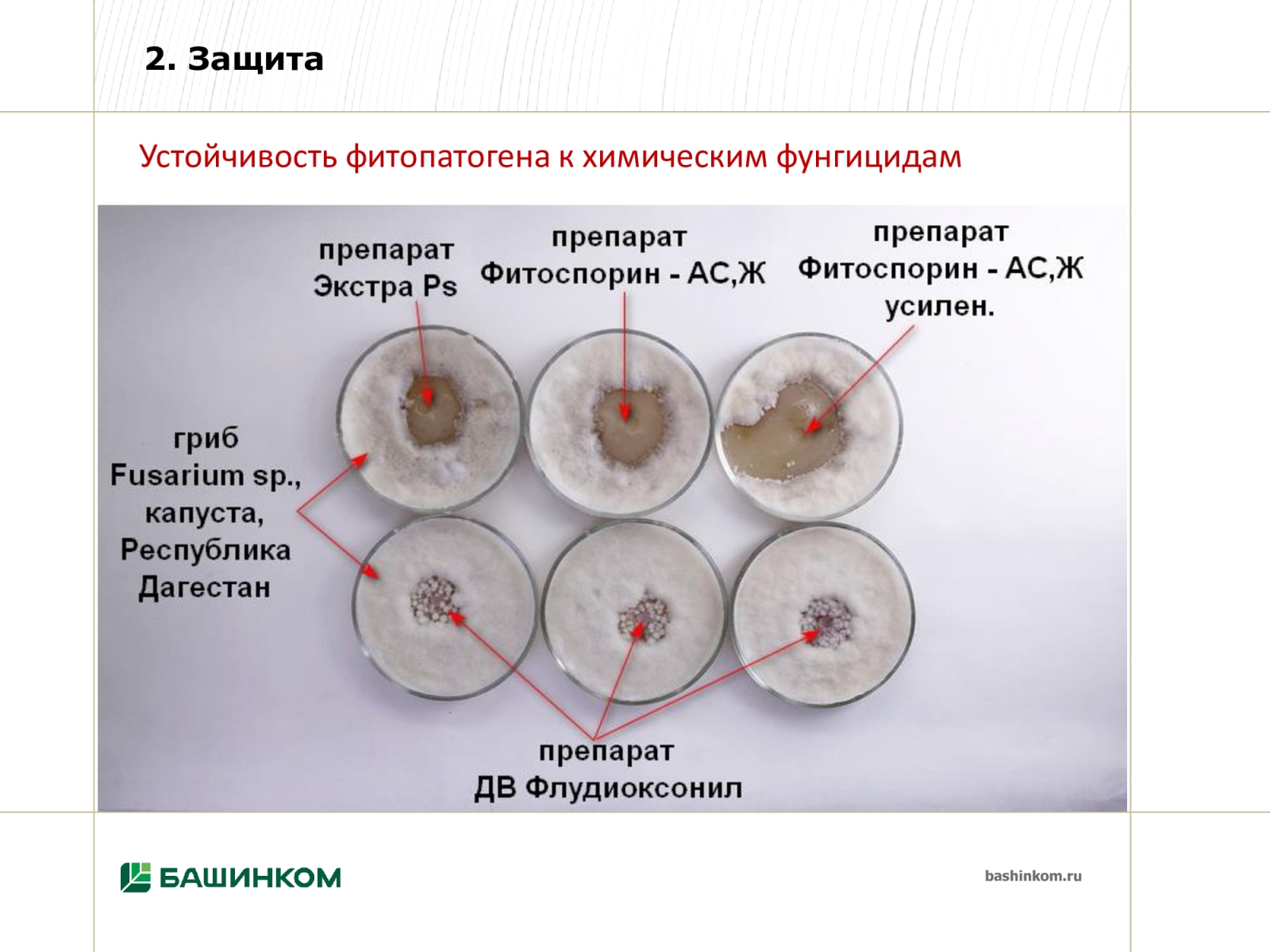

– Нанесение любых фунгицидов на семена – не только триазолов, но и более мягких д.в. типа флудиоксонила – влияет на образование клубеньков. Если нет острой необходимости в химической обработке, мы рекомендуем использовать биологические препараты для защиты всходов от патогенов – на основе бактерий Bacillus subtillis, Trichoderma reesei, Trichoderma atroviride, Trichoderma longibrachiatum, метаболитов бактерий рода Pseudomonas. Зачастую биологическая защита имеет более длительный эффект по сравнению с химическими д.в., – сказал Линар Миннебаев.

Лабораторный опыт «БашИнком», представленный на слайде, показывал, что флудиоксонил, которым были обработаны семена, некоторое время сдерживал развитие грибковых болезней, но затем прекратил своё действие, в отличие от биологического препарата «Фитоспорин».

Пятая особенность работы с инокулянтами заключается в том, что сроки от обработки семян до посева имеют значение. Чем дольше бактерия находится на семенах – тем меньше титр. Чтобы продлить жизнь инокулянтам, можно использовать специальные препараты – ризопротекторы. Препарат, созданный в НВП «БашИнком», например, позволил увеличить с двух недель до месяца неизменным количество бактерий на обработанных семенах.

Бонус: о роли микоризы

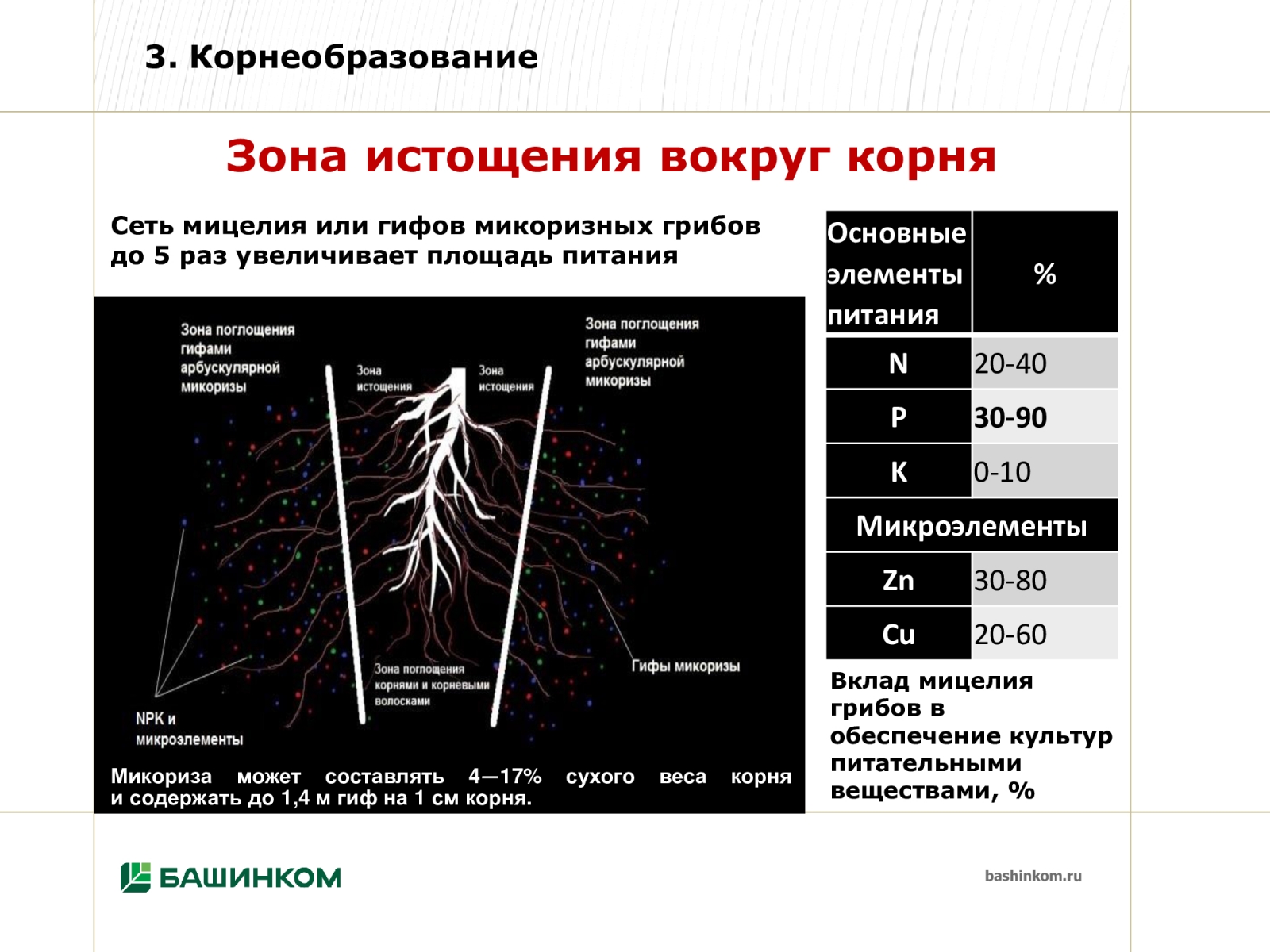

В корневой зоне зернобобовых культур помимо азотфиксаторов живёт масса других микроорганизмов. Особую агрономическую ценность среди них представляют грибы, способные образовывать микоризу. Микоризные грибы образуют вокруг растения сеть гифов, которые уходят в глубь почвы, проникают во все поровые пространства. За счёт мицелия микоризных грибов в пять раз может увеличиваться площадь питания корневой системы. Микориза становится «вторыми корнями» растения!

Микоризация – процесс, доступный не каждому растению. Например, капустные и амарантовые семейства не образуют микоризный симбиоз, а гречиха, дайкон и люпин считаются слабомикоризируемыми культурами. Зато такие культуры как горох, соя, лён, кукуруза, люцерна, клевер, вика, просо формируют устойчивую симбиотическую связь с микоризными грибами. Если, конечно, в почве есть эти грибы.

– Интенсивная обработка почвы негативно повлияла на аборигенную микоризу, поэтому для формирования «вторых корней» мы вынуждены привносить дополнительные препараты, – отметил Линар Миннебаев. – Много лет мы выпускали препарат под названием «Кормилица микориза» с торфяной основой, но он не пользовался большой популярностью непосредственно в полеводстве, потому что обработки выходили очень затратными. Однако нашему научном отделу удалось внедрить в производство и создать биологический препарат на основе симбиотических грибов Rhizofagus irregularis. Эта «жидкая» микориза будет более удобна в применении и экономична при выращивании полевых культур.

Линар Миннебаев отметил, что процесс микоризации полезен не только непосредственно той культуре, которая вступает с грибами в симбиотическую связь, но и почве в целом: в процессе микоризации выделяется гломалин, который играет важнейшую роль в формировании качественной структуры почвы, поскольку «склеивает» почвенные агрегаты, а значит, улучшает пористость и влагоёмкость почвы.