Новые технологии, перспективные отрасли, опыт → Зимняя зерновая конференция – 2025: о чём говорили учёные и агрономы [+ВИДЕО]

В начале февраля 2025 года Клуб агрознатоков провёл ежегодную Зимнюю зерновую конференцию – мероприятие, где опытные агрономы делились опытом выращивания озимых и яровых культур, а учёные – давали рекомендации к весенне-полевым работам.

Agrobook.ru собрал самые интересные идеи экспертов.

Читайте далее:

- В засуху спасают бороздки

- Верхняя влага и мёртвый горизонт

- Питание озимых должно быть полноценным

- Что будут делать агрономы?

- Весенний сев – нельзя опаздывать

В засуху спасают бороздки

Сезон 2024/25 с самого начала дал понять: агрономам в этом сельхозгоду придётся трудно. Недобор осадков, который наблюдался на юге страны с апреля-мая 2024 года, превратил почву в «асфальт». Пытаясь подготовить поля к осенней посевной, хозяйства рвали бороны и плуги, а некоторые приверженцы ноутила были вынуждены даже вспахать поля.

– Наиболее сложным был сев озимых по колосовому предшественнику. Там, где успели провести пахоту на 20-22 сантиметра сразу после уборки предшественника и выровнять, качество обработки получилось хорошим, – поделился канд. с.-х.наук, руководитель отдела семеноводства и испытаний «РЗ Агро» Торос Корманукян. – При отсутствии влаги, как в сентябре 2024 года, главная проблема на колосовом предшественнике – в том, что почва остаётся вспушенной и не успевает осесть. В связи с этим поздние всходы оказались под угрозой выпирания. После подсолнечника (кукурузы у нас нет) мы проводили сев пшеницы напрямую и никаких проблем не имели. По бобовым предшественникам и по льну мы проводили поверхностную обработку, и качество посева оказалось лучше.

Большую ошибку совершили те, кто в попытке «достать до влаги» увеличивали глубину сева. На таких полях всходы появились поздно, а растения к началу февраля имели необычно тонкую корневую шейку. И наоборот, семена, положенные на меньшую глубину, получили преимущество.

– Мы начинали сеять по рекомендациям селекционеров Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко – с глубиной 3-4 сантиметра. Эти поля у нас сейчас в стадии «шильца». А потом глубину сева уменьшили до 2-3 сантиметров, быстро получили всходы и даже там, где небольшой дождик прошёл, сейчас имеем начало кущения, – рассказал Максим Остапущенко, главный агроном ПСХК «Александровский» (Мясниковский район Ростовской области).

Максим Викторович отметил, что сложности с подготовкой почвы в хозяйстве были, но современные сеялки с опорными колесами, которые позволяют держать любую глубину, с этими проблемами справляются.

– Плохие погодные условия никогда не способствуют качественной подготовке почвы, всё зависит от наличия орудий и от сеялок, которые могу посеять культуру по типу прямого сева. Современные технологии позволяют заделать зерно даже в сложных условиях, – подтвердил Евгений Бушмин, директор ООО «Колхоз «50 лет Октября» (Неклиновский район Ростовской области).

В сложных условиях 2024 года крестьянско-фермерскому хозяйству «Оскар» (Ленинградский район Краснодарского края) удалось получить хорошие всходы не только озимой пшеницы, но и озимого рапса (там, где на полях было промокание до 20 см). Секрет – в особом способе сева, о котором рассказал главных агроном КФХ "Оскар" Олег Трояновский.

– Нам всё чаще приходится сеять в сухую землю. И в этом году влага достала до семян очень поздно. В одном хозяйстве влага достала до семян только в декабре. В этом году хорошо сработала английская технология – сев на глубину 1-2 сантиметра. Эти поля сейчас имеют стадию кущения, – рассказал Олег Юрьевич. – Чтобы держать такую глубину, не стоит использовать для обработки почвы дисковые орудия с «ромашками» – получается очень глыбистая структура. Предпочтительнее использовать орудия с гладкими дисками, комбинированные – со шлейфом и с бороной. Лучший вариант – канадское орудие RTS, у которого нулевой угол атаки и волнистый диск, который мульчирует, не выворачивая глыбу.

Чтобы не происходило излишнего углубления при севе семян, Трояновский рекомендовал не обрабатывать почву ниже посевного ложе.

В КФХ «Оскар» уже несколько лет практикуют так называемый «гребнистый посев»: когда камнеотвод на сеялке раздвигает сухую почву, формируя борозду, а на дно борозды кладёт семя.

Чтобы получить гребнисты посев, в хозяйстве от камнеотводов отрезали «косыночки» и приварили их в другое место.

Верхняя влага и мёртвый горизонт

Очень информативным докладом на Зимней зерновой конференции поделилась доктор биол. наук, директор ФГБНУ ГЦАС «Ростовский» Ольга Назаренко. Ольга Георгиевна подробно рассказала о положении дел на тестовых полях в разных зонах Ростовской области и констатировала, что распределение влаги в метровом слое заставляет насторожиться.

– По сложившимся погодным условиям мы могли бы провести аналогию с сезоном 2020/21, – заметила Ольга Назаренко. – Запас влаги в слое 20 см в некоторых районах на уровне прошлого года. В верхнем слое запас хороший, но дальше – увы!

С момента посева озимой пшеницы только в Ремонтненском, Каменском и Миллеровском районах количество выпавших осадков оказалось близко к норме. В остальных районах, особенно в Приазовской и Центральной зоне, недобор осадков очень большой. Исследования почвы, взятой с разных горизонтов, показывают, что, например, в Аксайском районе на тестовых полях в слое 40-70 см формируется «мёртвый», совершенно сухой горизонт. Причём такая картина и по жёскому предшественнику (подсолнечник), и по благоприятному (горох). Только на полях, где предшественником являлся пар, влага распределена более-менее равномерно.

– Практически все предшественники способствовали критическому иссушению влаги, – констатировала Ольга Георгиевна.

Глава Агрохимцентра «Ростовский» отметила, что большинство посевов находится в стадии 2-3 листа, а значит, у агрономов есть возможность поработать и развить главный побег с максимальной продуктивностью.

– Почему нам нужен главный побег? Потому что у нас внизу влаги нет – мы не можем сейчас ставить задачу кустить эти растения, потому что не знаем, как дальше будет происходить пополнение почвенно-грунтовой толщи, – объяснила Ольга Назаренко.

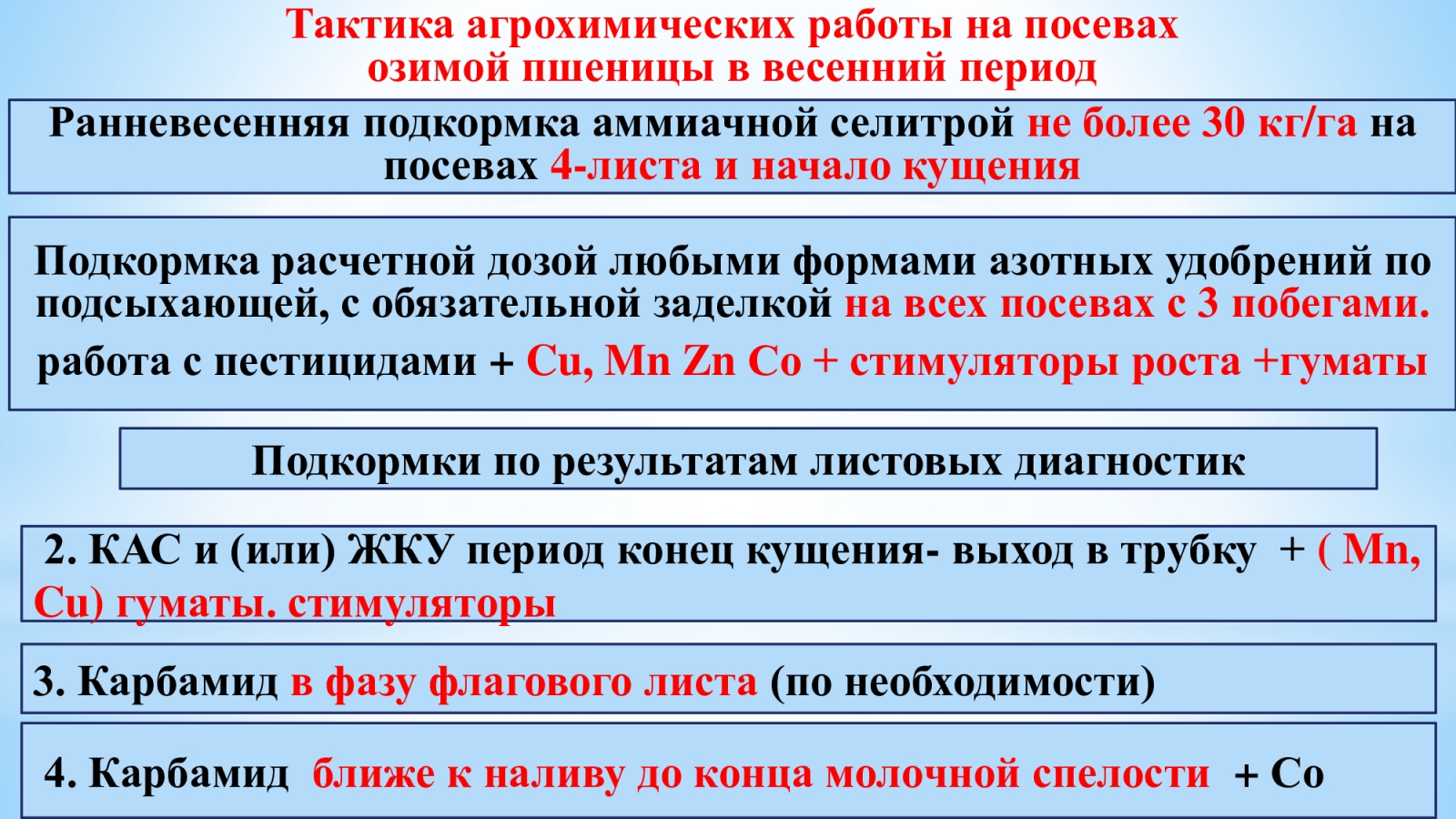

Эксперт посоветовала, когда появятся два листа второго побега, подкормить посевы аммиачной селитрой (не более 100 кг в физическом весе). Весной 2025 года будет очень важно не упустить необходимую фазу: вовремя внесённый азот сработает на закладку члеников колоса главного побега. Вторая подкормка (в стадии первого узла) позволит увеличить число колосков в колосе и число цветков. В этот период отдать предпочтение следует КАСу и ЖФУ (100 кг + 50 кг на гектар, в зависимости от показателей листовой диагностики).

– Эти рекомендации – прежде всего для полей, где пшеница находится в стадии 2-3 листьев. Хорошо раскустившиеся посевы не трогаем. Возможно, там потребуется только одна подкормка в начале выхода в трубку, – заключила Ольга Назаренко.

Питание озимых должно быть полноценным

Следствием осенней засухи стало слабое развитие корневой системы озимых. Ольга Назаренко отметила, что, если надземная часть растений при положительных дневных температурах увеличивалась, то корневая система с декабря практически не растёт.

– Надо посмотреть на обеспеченность растений фосфором и цинком. Эти элементы сейчас нужны озимым сейчас а не когда они будут в стадии кущения. Но возникает вопрос, как внести это питание. Потому что ЖКУ, например, имеет ограничение: гидролиз полифосфатов происходит при температуре от 7 градусов и выше. Можно попробовать растворить аммофос, но для этого температура воды должна быть не ниже 35-40 градусов. Технологически помочь растениям довольно сложно, – признала Ольга Назаренко.

Тему питания растений на Зимней зерновой конференции продолжил Дмитрий Воронин, специалист по минеральному питанию растений НПФ «МЕГАМИКС». Дмитрий Михайлович напомнил агрономам о «законе минимума» и посоветовал не скупиться на полноценный агрохимический анализ почвы – это позволить дать культуре то, что ей необходимо, сэкономив на бесполезных удобрениях.

– Довольно часто вижу, что сельхозпроизводители проводят подкормки бором. Хотя в половине случаев агрохиманализ показывает, что дефицита этого микроэлемента нет, – сказал Дмитрий Воронин.

Дефицит фосфора, напротив, становится частым явлением. Он проявляется покраснением стебля и основания листьев. Наблюдения специалистов НПФ «МЕГАМИКС» показывают, что дефицит фосфора ранней весной связан с недоступностью этого макроэлемента в почве.

– Когда весна мягкая и корневая система развивается одновременно с листовой массой, такой проблемы не возникает. Но в других случаях мы рекомендуем устранять дефицит фосфора за счёт листовых подкормок. Наши партнёры в таких ситуациях проводят догербицидную обработку озимых препаратом «МЕГАМИКС-Фосфор», в котором микроэлементы содержатся в форме хелатов, что обеспечивает стабильность рабочего раствора и устраняет склонность фосфорных соединений к выпадению в осадок.

Дмитрий Воронин посоветовал сельхозпроизводителям помнить о возможном дефиците меди и цинк, который проявляется в виде пятнистости листьев и очень похож на болезнь. Достаточное количество меди и цинка позволяет сохранить иммунитет растений, восстановиться после механических повреждений (в том числе когда происходит усыхание и пожелтение листьев после мороза). В линейке «МЕГАМИКС» есть комбинированный препарат с двумя этими микроэлементами.

– Поскольку скоро на юге России стартует сев яровый культур, в том числе гороха, хочу напомнить о роли кобальта. Почему-то сельхозпроизводители больше обращают внимания на молибден, который отвечает за азотный обмен. Но по результатам анализа почвы мы в 80% случаем видим дефицит кобальта, без которого невозможно нормальное образование клубеньков, – сказал Дмитрий Воронин.

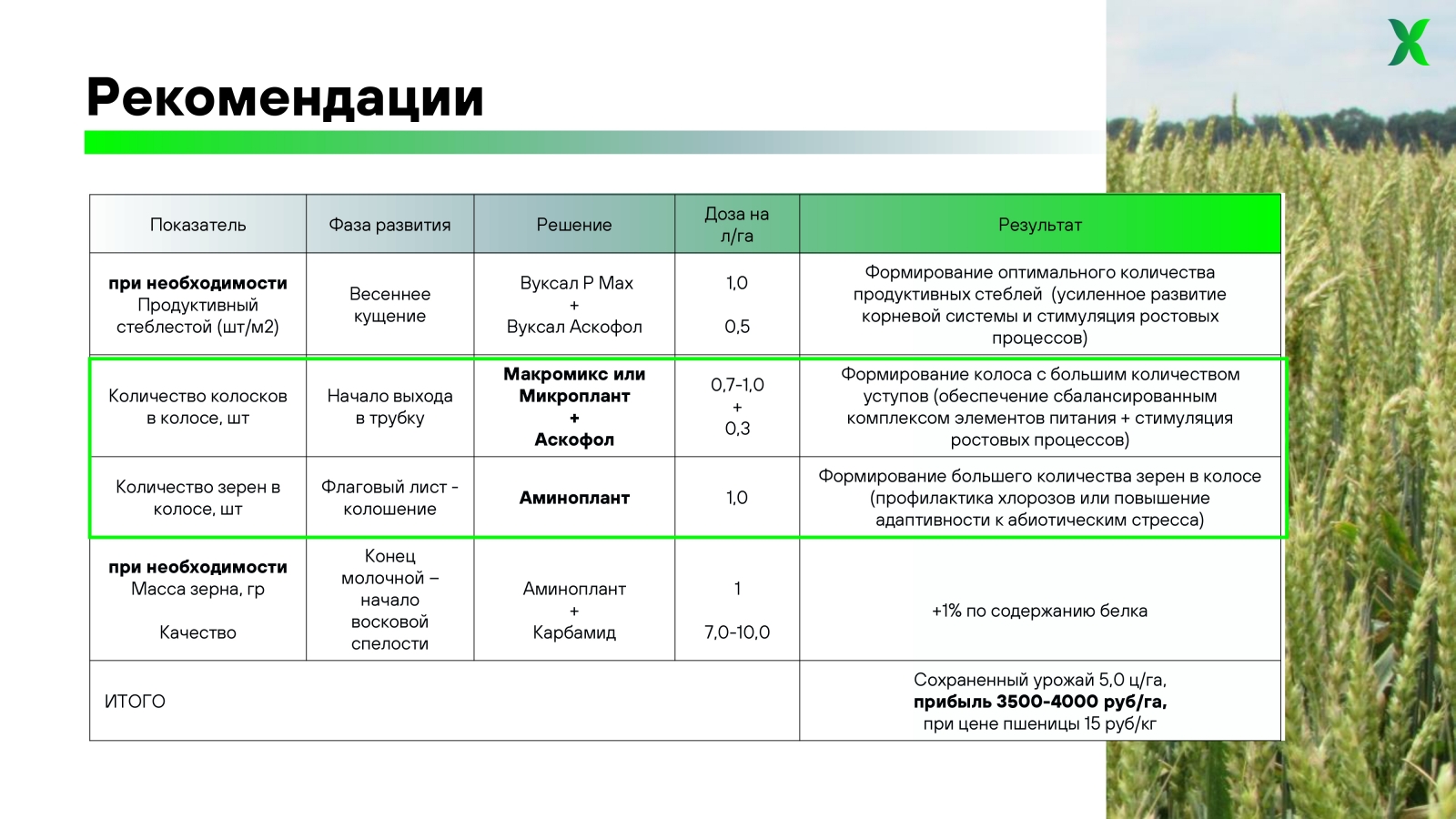

Своими рекомендациями по подкормкам озимой пшеницы поделилась компания «Кристалл», которая не только реализует семена, средства защиты растений, удобрения, но и непосредственно занимается сельским хозяйством: в состав компании входит суперинтенсивный сад и полеводческое предприятие в Северском районе Кубани (700 га).

– В прошлом году наше хозяйство стало лидером по урожайности озимой пшеницы, получив результат на круг 65,3 ц/га при среднерайонном показателе 59,8 ц/га, – рассказал Александр Ляшенко, руководитель отдела продаж ООО «Кристалл».

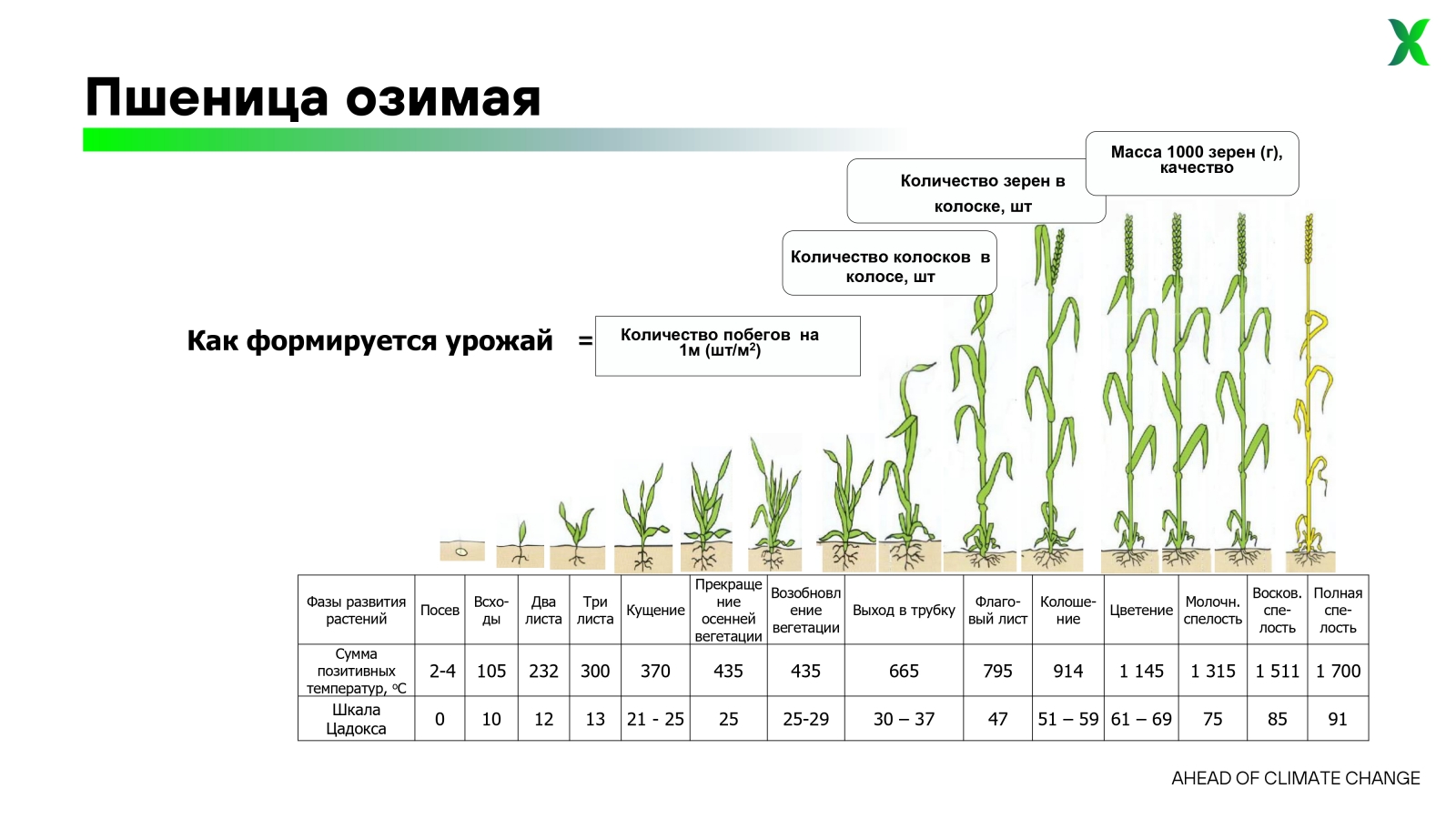

Научный консультант ООО «Кристалл» Яна Скоробогатова напомнила, в какие фазы формируются разные элементы структуры урожая и предупредила сельхозпроизводителей, что листовое питание не будет иметь должного эффекта, пока посевы будут находиться в фазе шила или одного-двух листьев.

– С момента появления 1-2 побегов и на стадии кущения мы уже можем вносить препараты, содержащие фосфор, а также ростостимулирующие препараты на основе фитогормонов. Они окажут положительное влияние на развитие корневой системы и надземной части растения, – сказала Яна Скоробогатова.

Эксперт напомнила, что оптимальное питание в фазе Z 29-31 влияет на закладку величины колоса и его выполненность. Улучшая обеспеченность питанием в этот период, можно получить колос со средним числом колосков 22 и выше: при благоприятных условиях заполняется верхушка колоса и его основание, которые обычно остаются пустыми.

– В фазу флаг-листа формируется количество зёрен в колосьях, – продолжила Яна Скоробогатова. – Нужно не забывать о том, что данная фаза в нормальных условиях длится всего неделю, а в условиях юга под влиянием засухи и высоких температуры сокращается до 3-4 дней.

В хозяйстве «Кристалла» для стимуляции растений используются препараты линейки WUXAL, в том числе стимуляторы-антистрессанты, комплексы макро- и микроэлементов, препараты на основе аминокислот и других биоактивных веществ.

Что будут делать агрономы?

Глава КФХ, семеновод Виктор Дьяченко из Зерноградского района Ростовской области признался, что текущий год действительно напоминает сезон 2020/21, когда поля начали зеленеть только весной. Но влаги тогда было много и за счёт азотных подкормок удалось добиться хорошего кущения.

– Пшеница слабая, хотя сеяли неглубоко. На большинстве полей – два листа, третий лист пошёл, разворачивается, – рассказал Виктор Викторович. – У нас в хозяйстве все сорта сильно кустящиеся, интенсивные, которые подразумевают плотный стеблестой, и с ними на максимальное кущение работать очень легко – они генетически на него ориентированы. Но на таком влагозапасе, как сейчас, ни о каком урожае и внесении удобрений речи вести не стоит. Удобрений, которыми мы «зарядили» поля с осени, на эти 30 см промокания достаточно более чем в десять раз… Сомневаюсь, что сейчас надо кормить, потому что корневой системы нет, промокания нет, удобрений в нашем хозяйстве по полтонны на гектар в физическом весе внесено. Будем ждать дождей, а потом принимать решение по ситуации.

Семеновод ответил на опасения Ольги Георгиевны Назаренко о том, что не стоит нацеливаться на кущение, поскольку при дефиците влаги озимая пшеница сбросит лишние побеги.

– Пшеница – умное растение. Как говорят селекционеры Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко, если пшеница сбросит побеги кущения, которые не тянет, то лишний энергетический задел через узел кущения она может «перегнать» в главный побег – и на нём сформировать урожая. Сбрасывая побеги, пшеница не теряет полностью свой ресурс. А если с дождями повезёт и побеги останутся, это будет прибавка к урожаю, – заметил Виктор Викторович.

Евгений Бушмин, в свою очередь, напомнил о том, как важно индивидуально подходить к каждому полю и каждому сорту.

– Наши – не побоюсь сказать – великие селекционеры Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко создали целую группу сортов, которые можно использовать в различных условиях. Конечно, в больших агрохолдингах сложно применять индивидуальный подход к каждому полю, но в хозяйствах 5-10 тыс. га эту методику можно использовать, – сказал Евгений Бушмин. – Взять, например, ультраскороспелый сорт Кубань. Если он вышел из зимы раскустившимся, весной никакими препаратами, никакими азотными удобрениями вы не добавите побегов кущения, можете повлиять только на закладку колосков в главном побеге. А если сорт Кубань вышел в фазе двух листьев, то стратегия меняется: необходимо дать ударную дозу удобрений, чтобы провоцировать кущение. Иначе никакого урожая вы не получите.

Говоря о других сортах, Евгений Леонидович отметил, что некоторые из них не отзывчивы на применение ретардантов и препараты типа «ЦеЦе» или «Модуса» не повлияют на архитектуру растения, потому что в сортах уже генетически заложены равнозначные продуктивные побеги.

В 2023 году в ООО «50 лет Октября» хорошо сработала технология по прикатыванию посевов. Этот агроприём разрушает почвенную корку и слегка травмирует главный побег, провоцируя боковое кущение. В 2023 году на сорте Монэ, применяя прикатывание и дробные азотные подкормки, хозяйство получило урожайность 97 ц/га.

Канд. с.-х. наук, технический эксперт Sumi Agro региона Юг Василина Бузько, выступая на «Зимней зерновой конференции», призвала сельхозпроизводителей не терять бдительности в борьбе с болезнями. Ослабленные растения – излюбленная мишень патогенов.

– Вопреки распространённому мнению, патогенам не требуется для развития большого количества влаги. Даже туманов и рос будет достаточно, чтобы мы увидели на полях проявления фузариозных и церкоспреллёзных корневых гнилей. Сложность борьбы с грибными инфекциями заключается в том, что триазольные препараты, которыми привыкли работать аграрии, следует применять, когда температура воздуха достигнет 13 градусов и более. Если вспышка инфекции возникает при более низких температурах, следует применять фунгициды бензимедазольной группы. Например, в линейке Sumi Agro это препарат «Топсин» на основе тиофанат-метила, – рассказала Василина Бузьков.

Василина Юрьевна представила сельхозпроизводителям новинку Sumi Agro – препарат Келпак, натуральный органический продукт на основе чистого экстракта морской водоросли Ecklonia maxima spp. Препарат используется для предпосевной обработки семян и обработки широкого спектра сельскохозяйственных культур в период вегетации. Его задача – за счёт высокой концентрации ауксинов стимулировать активное развитие корневой системы, а за счёт цитокининов – дать мощный толчок к развитию надземной массы растений. Применение фитогормонов будет актуальным как для обработки семян яровых культур, так и для опрыскивания посевов озимых культур, которые после морозов утратят часть вегетативной массы.

Весенний сев – нельзя опаздывать

Если погода на юге страны не «исправится» весной и не пошлёт сельхозпроизводителям достаточного количества осадков, риски при возделывании культур ярового сева вырастут.

С севом гороха, отметил семеновод Виктор Дьяченко, лучше не затягивать.

– Промедление при севе гороха резко снижает его потенциал урожая. Да, конечно, возвратные заморозки могут стать сильным стрессом для культуры и горох вместо четырёх-пяти ярусов сформирует всего два-три, но обычно до -8 градусов культура выдерживает без великих потерь, – рассказал Виктор Викторович.

Фермер поделился собственной технологией выращивания гороха и отметил, что интенсивным сортам на старте развития культура полезно дать минеральный азот.

– Пишут, что удобрения под горох давать не надо, но я считаю, что первоначальный стартовый азот культуре необходим. Пока почва прогреется, пока корневая система образует клубеньки и горох начнёт сам себе поддерживать штанишки, 20-30 кг азота по д.в. было бы неплохо дать. Но пока горох не вырос до 30 см, минеральный азот ему необходим, – рассказал Виктор Дьяченко.

Виктор Викторович давно перешёл на сорта гороха селекции Германского семенного альянса: они интенсивные, технологичные, позволяют получать стабильный рентабельный урожай. Именно поэтому КФХ Дьяченко В.В. и на товарные, и на семенные цели выращивает именно селекцию ГСА.

– Наши сорта, к сожалению, не приблизились по урожайности к немецким сортам, – заключил Виктор Дьяченко.

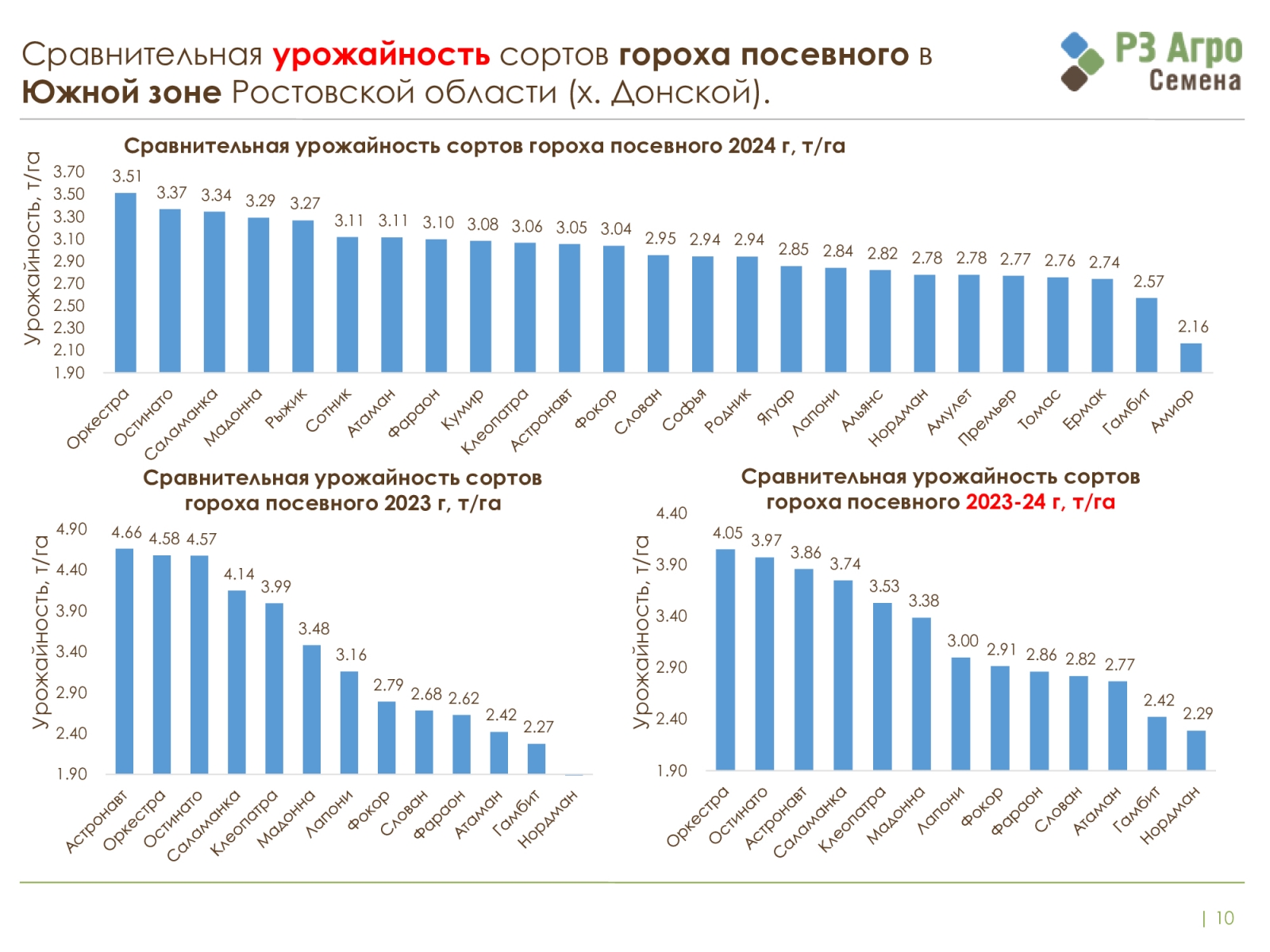

Впрочем, показатели по урожайности сортов сильно зависят от того, какие сложились погодные условиях, отметил руководитель отдела семеноводства и испытаний «РЗ Агро» Торос Корманукян. В «РЗ Агро» с 2020 года работает производственная испытательная лаборатория, которую холдинг создал для получения достоверных данных, прежде всего, для собственного использования.

– Нам крайне это необходимо для принятия взвешенных решений и внедрения новых элементов технологии в производство, – заметил Торос Степанович.

В 2023 и 2024 году холдинг испытывал различные сорта гороха, в том числе российской селекции, и на «Зимней зерновой конференции» Торос Корманукян показал результаты.

– Данный слайд демонстрирует урожайность различных сортов гороха, которые мы исследовали у себя в производстве. Российская селекция в условиях 2024 года по урожайности приблизилась к иностранной селекции, – отметил Торос Корманукян.

Говоря о весеннем севе гороха, эксперт «РЗ Агро Семена» заметил, что в условиях Зерноградского района наиболее высокую урожайность получали при посеве культуры в первых числах марта. Опоздание с севом снижало урожайность культуры на тонну (подробнее с опытами «РЗ Агро Семена» можно ознакомиться в рубрике «Поле Агронома»).

Своей технологией выращивания льна, подсолнечника, кукурузы и яровой твёрдой пшеницы на конференции поделился Максим Остапущенко, главный агроном ПСХК «Александровский» (Мясниковский район Ростовской области). Он рассказал, в том числе, что при возделывании льна хозяйство ушло от пахоты в пользу двух дискований, а «достать до влаги» помогает сеялка AMAZONE DMC Primera с рассекателями.

– Протравка семян льна – обязательный элемент технологии в нашем хозяйстве уже лет шесть, – поделился Максим Викторович. – Мы травим с инсектицидным и фунгицидным компонентом (есть зарегистрированные препараты). И не нужно бояться травить! Не нужно бояться того, что семена слипнутся: 5-6 литров на тонну – нормальная доза рабочего раствора. При 10 литрах, действительно, сыпучесть теряется.

Ежегодно ПСХК «Александровский» испытывает до 200 гибридов пропашных культур (кукурузы и подсолнечника).

– Смотрим несколько лет за результатами на этих культурах. Во влажный год подсолнечник раскрывает свой потенциал, в сухой – устойчивость к неблагоприятным условиям. Выбираем несколько гибридов, приобретаем по 10 п.е. и высеваем рядом с нашими проверенными гибридами. Так мы какие-то гибриды убираем, какие-то – добавляем. На 1000 гектаров сеем порядка 15 гибридов подсолнечника, – рассказал Максим Остапущенко.

При посеве подсолнечника хозяйство вносит по 50 кг на гектар аммофоса. Эта мера, пояснил Максим Викторович, хорошо сказывается на масличности культуры.

– Мы закладывали опыты с внесением разных доз удобрений: сульфоаммофос 185 кг, сульфоаммофос 95 кг, сульфоаммофос + по подкормки листу, контроль, аммиачная селитра. Достоверную прибавку в урожайности получили только на дозе 250 кг/га сульфоаммофоса, остальное – в пределах погрешности опыта, – поделился Максим Остапущенко.

В завершении «Зимней зерновой конференции» агрономы обсудили эффективность разных схем гербицидной защиты культур, особенности посевных орудий, преимущества и недостатки разных вариантов обработки почвы.